卷首语

“人类探索太空的旅程充满艰险,发生事故在所难免,但事故并不能阻挡人类开发太空的脚步。”

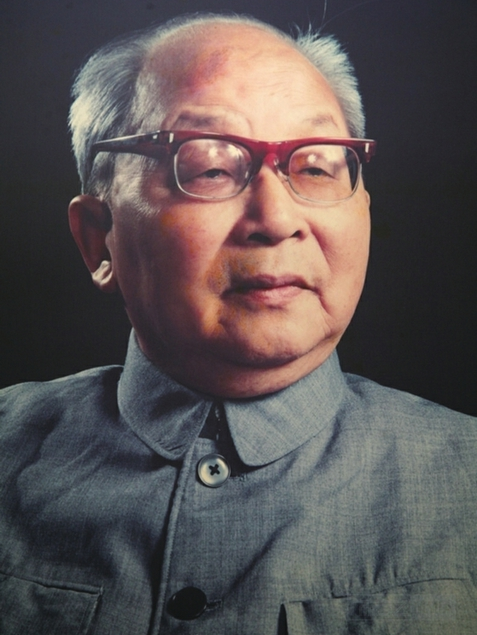

——屠守锷

背景简介

屠守锷(1917-2012),我国导弹与航天事业的重要奠基人,液体弹道导弹和运载火箭技术的开拓者。他长期致力于国防尖端科技攻关,构建起战略威慑体系的核心框架。作为长征二号运载火箭总设计师,他带领团队攻克火箭总体设计、结构强度与飞行稳定性难题,为卫星发射和航天工程奠定技术基础。面对西方技术封锁与复杂工程挑战,他始终坚守科研一线,以系统性思维推动技术迭代,为大国地位的确立作出不可替代的贡献。

“砺剑深空,静默而行。”没有豪言壮语,屠守锷以数据为刃,在公式与图纸间劈开技术荆棘;无需惊天动地,他用试验为证,于失败与突破中铺就通天之路。导弹发动机的轰鸣里,藏着千百次推倒重来的执拗;火箭升空的烈焰中,映照着无数个不眠之夜的冷寂。青年当循其足迹:于逆境中锻造理性锋芒,在时代洪流中培养抽丝剥茧的耐性,在孤寂里沉淀创新力量。我们既要学会从信息碎片中拼凑技术真相,也要敢于在归零压力下重构创新路径。大国重器的锋芒之下,是无数静默背影的星河长明。

商韵声声,一起学习。让我们一起,聆听英雄故事,奏响奋进凯歌。

朗读者介绍

王钰航,2024级供应链管理专业京东班组织委员

朗读选段

1957年,我国从苏联引进了导弹技术,开启了我国第一枚导弹的仿制工作,屠守锷成了地地弹道导弹(从陆地发射打击陆地目标)研制大军中的主力干将。第二年,在苏联专家的指导下,研制团队同时启动了导弹发动机仿制生产和试车台设计。

可是,屠守锷很快就发现,苏联专家的指导有所保留。

导弹部段生产出来后要进行检验弹体结构强度的试验,然而,试验所需要的专用实验室还在建设中。时间不等人啊!能不能找一个现有的场地代替一下呢?屠守锷急得在基地四处打听,没想到还真的找到了一个理想的试验场地——废弃了的飞机库。

“这个飞机库又高又宽,我们再改造一下,应该就能进行导弹强度测试……”屠守锷兴奋地拉着苏联专家来到飞机库,比画着说道。

“不不不,”谁知苏联专家一点都不着急,他绕着飞机库走了一圈,连连摇头说,“高度不够,设施也不齐,做不了。”说完,苏联专家转身扬长而去。

望着苏联专家的背影,屠守锷愣了许久,然后坚定地对身边的同事说:“我们自己干!人家能做到的,我不信我们做不到。”

说干就干!可高度不够的问题该如何解决呢?

“总不能把天花板给捅了吧。”同事们看着飞机库顶,发愁地说。

“捅不了天,那就掘地三尺啊!”屠守锷意味深长地望着大家。同事们猛地领悟过来:对啊,挖地坑也能增加高度,就这么干!

为了弥补设施不足,屠守锷带着同事们从旧飞机上拆下5个液压传动筒等旧部件,建造了承力地轨。

当屠守锷再次邀请苏联专家来参观时,苏联专家目瞪口呆——短短半年时间,旧飞机库成了一座合格的简易强度试验室。

这以后,屠守锷的底气更足了。

在我国导弹研制的起步阶段,屠守锷用了一个笨办法,将苏联提供的一枚P-1导弹大卸八块后再重新装好,用这种“反设计”的方式带着年轻的工程师们研制导弹技术。

这方法想想容易,做起来却是十分繁杂。拆装的仓库里只有两个三叉架、一根横梁和一副手动的起吊用具,就靠着这些简陋的工具,屠守锷带着大家先将每一个零部件编号、造册,再按弹体、发动机、伺服机构、惯性器件、电子器材等分门别类地一一拆卸、摆放,还要化验、分析材料的成分、规格、性能,并画出图纸,再按照图纸把大卸八块的导弹复原。

在动手拆装的过程中,如果碰到了什么疑难问题,屠守锷就和大家一起坐下来讨论。有时候,屠守锷干脆就在现场给年轻人上起课来。

“听屠老师讲课必须全神贯注,因为他讲课非常精练,没有一句废话,不说一个多余的字,也不重复第二遍。学生稍一走神,后面的内容可能就听不懂了……”这样的现场课,还真是让年轻的工程师们受益匪浅呢。

事实证明,最笨的办法最有效。年轻的工程师们在屠守锷带领的“反设计”研究中迅速地成长起来了。

1960年,苏联撕毁合同、撤走专家。1961年,屠守锷临危受命,全面主持导弹技术工作。他还是那句话:人家能做到的,我不信我们做不到。[1]

节选自《国之脊梁》

文字:施文

图片:韦雨杉

音频剪辑:陶雪