卷首语

“我们要砸碎脖子上的锁链!”

——顾正红

故事概述

1925年5月15日,上海内外棉七厂外工人顾正红带领夜班工友要求进厂上班。此前,日本纺织同业会因工人斗争宣布关闭工厂并大批开除工人。在中共党组织的领导下,青年工人党员顾正红积极组织工友抗争。日本大班元木和川村带着打手持枪出现,顾正红站在工友前面愤怒指责他们,却被川村连开三枪,最终英勇牺牲,年仅20岁。顾正红的死点燃了民众的怒火,引发了震惊中外的五卅运动。这场运动标志着中国共产党领导的城市革命浪潮正式拉开序幕,为后续革命斗争奠定了重要基础。

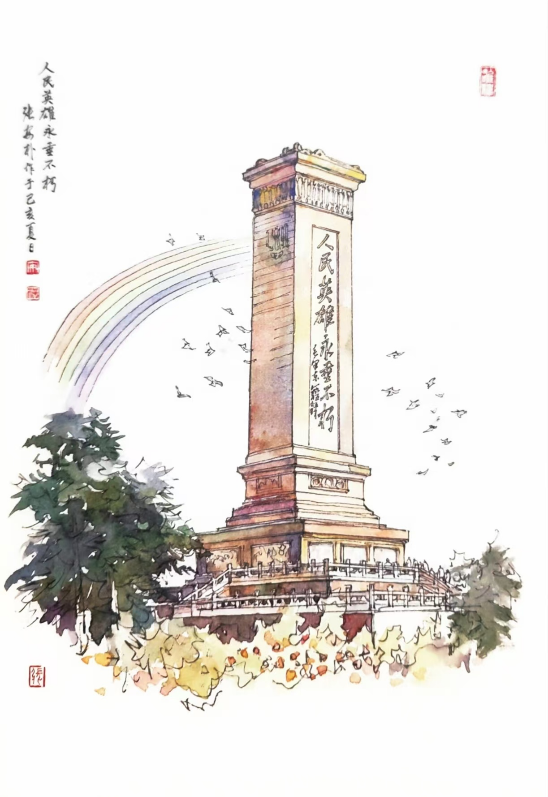

“烈火淬炼赤子心,热血浇铸民族魂。”顾正红以二十岁的生命为支点,撬动了旧时代的铁幕;用共产党员的信仰作利刃,划破了上海滩的长夜。这首以鲜血写就的壮歌,以最赤诚的信仰对抗最冰冷的暴力,将“不惧强权”的工人精神刻进历史长卷。五卅运动的惊雷,正是他生命最后的回响,让沉睡的东方巨龙在痛楚中觉醒,燃起千万人胸膛中不灭的火种。当工厂的机器轰鸣化作时代的键盘敲击,当抗争的振奋口号转为创新的火炬,那份“以血肉筑长城”的担当却从未褪色。新时代的我们或许不必面对枪口与棍棒,但更需站在历史的肩膀上回望,将先烈用热血淬炼的信仰化作奋斗的铠甲,把民族复兴的重任扛在肩头。这既是对先烈最好的告慰,更是对历史最庄严的承诺。

商韵声声,一起学习。让我们一起,聆听英雄故事,奏响奋进凯歌。

朗读者介绍

宋清莹,2024级工商管理专业3班优秀团员

朗读选段

1925年注定是中国的一个格外悲惨和动荡的年份。到了四五月份,以棉纱为主要产业的上海工业界面临一场因世界形势变化而造成的商业惨局:由过去的棉贱纱贵,一下成了棉贵纱贱。这就意味着给产业工人带来更加不利的局面。针对这一形势,共产党领导下的工会和工人俱乐业工人改变斗争方式:各厂工友轮流怠工,此起彼伏,相互配合,斗得日本资本家难以招架。

但帝国主义在华势力没那么轻易被中国工人的斗争所打退,5月14日,在上海的日本纺织同业会宣布“断然处置,关闭工厂”来应对中国工人的斗争,有的日本厂借机大批开除工人。

形势发生急剧变化。

顾正红接到工友报告,直奔浜北潭子湾三德里的工会驻地,听取刘华代表党组织所作出的斗争指示。“我们不能接受日商资本家的这一招,尽快通知各厂工友,即使厂方借机会开除工人,也要让工友们照常上班,绝不能上他们的当!”

果不其然,顾正红原来工作过的内外棉七厂厂主第一个开始出面开除工人和关闭工厂。顾正红得知后,立即布置几位积极分子分头到七厂工人家中报信,以一传十、十传百的速度迅速向全厂工友通报,并通知原来夜班的工友去工厂照常上班。

可是待上夜班的工友来到厂门口时,发现大门已紧锁,门口却站着武装的巡捕和手持铁棍、木棒的打手,他们个个凶神恶煞地站在那里。

“我们要上工!”厂门口渐渐集结了数百名前来上夜班的工人,大家喊着口号,要求进厂。

“工厂不开了!”“上班也不给工钱!”打手和巡捕这样回答工人。

于是工人们边呼口号,边奋力地朝厂内冲去。

武装巡捕和日本打手开始露出凶相,对准工人恣意毒打,现场顿时乱成一片,许多工人被打得头破血流。刚赶过来的顾正红,目睹眼前如此血腥的情形,愤怒地高喊:“东洋人打伤工人啦!”“不许东洋人动粗——”他的高喊,激发了工人们的斗志与愤怒,一些率先冲进厂子内的工友飞步冲进物料间拿出一些打梭棒,充作自卫武器,与巡捕和日本打手厮杀起来。

就在这时,日本内外棉副总大班元木和七厂大班川村带着一帮打手,持枪舞刀来到厮杀的现场,见工人就打。

“不许打人!不许压迫!”顾正红立即站在工友最前头,愤怒地对川村等打手高喊。哪知川村大班像醉汉似的猩红了双眼,端起手枪,朝顾正红的腿上就是一枪。

“东洋人开火啦!”“东洋人打伤人啦!”现场的中国工人一片惊愕。受伤流血的顾正红咬紧牙关,挺直身板,高声对身后的工友们说:“不要怕强盗们!我们要团结起来跟东洋人斗争到底!”

“砰!”一颗罪恶的子弹又从川村的枪膛射出,打在了顾正红的腹部……

现场所有的工人都惊骇了。而倒在血泊中的顾正红强忍剧痛,双手紧抓件身旁的一棵小树,颤颤巍巍地站立了起来。

“你们这些强盗……”顾正红尚未说完最后一个字,川村手中的枪再次响起。这一次子弹射向了顾正红的头颅……

一个20岁的生命做了最后的一个挣扎的抽动……那个罪大恶极的日本凶手见顾正红仍未气绝,竟然又上前对准其胸膛补了一枪,随即又以铁棍猛击其头部.....

顾正红——这位还未在上海滩上吃过一顿饱饭的青年工人,一位才入党三个月的年轻党员,就这样被帝国主义的凶手残忍地杀害了!

一个年轻的生命,在自己的国家,被帝国主义凶手如此残忍地杀害,顾正红的死引发了中国现代史上一场震惊世界的伟大革命运动——五卅运动。城市革命和武装暴动的大幕,是以这场运动为开端的。

未来的日子,对革命者来说,是腥风血雨相伴的严酷岁月。他们的鲜血也是从这场斗争为起点,染红了百里黄浦江、万里扬于江……[1]

文字:虞星海、丁禹齐

图片:丁禹齐

音频剪辑:陶雪