卷首语

“科技人员判断问题,特别是技术问题的根据,就是科学和实际。”

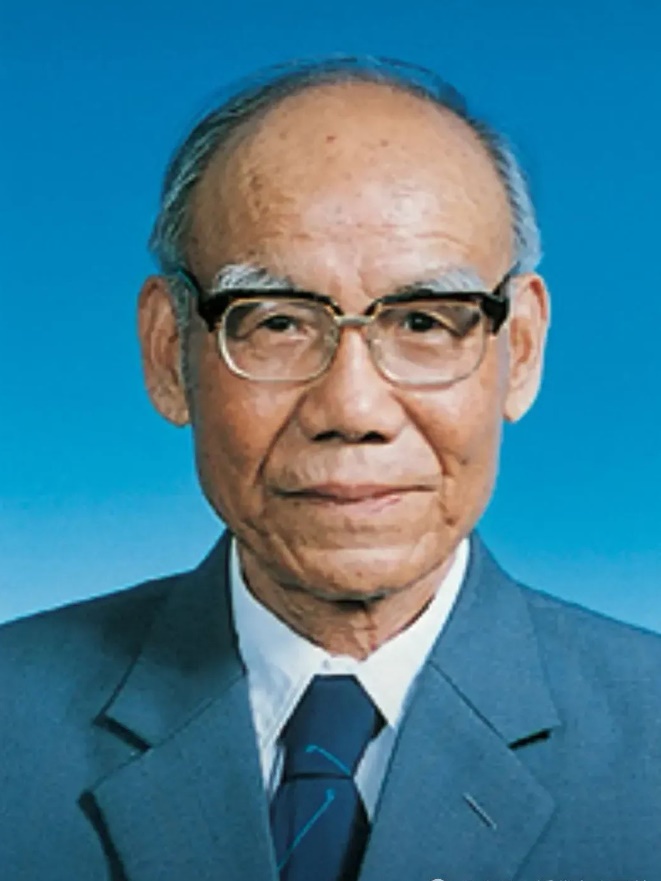

——任新民

背景简介

任新民(1915-2017),我国导弹与航天技术的重要开拓者之一,中国“两弹一星”元勋之一。作为中国航天事业的先驱与中流砥柱,他成功带领团队攻克导弹液体火箭发动机的关键技术,亲自主持长征一号等重要运载火箭的工作,推动中国导弹和航天事业从无到有逐步发展,极大地增强了我国的国防实力。此外,作为众多大型航天工程的总设计师,任新民积极助力中国掌握一系列先进航天技术,既提升了中国的国际声誉,又为后续航天探索铺就坦途。他的出现深刻影响着中国科技走向,在新中国的发展历程中留下了浓墨重彩的光辉篇章。

“知难而进,破障以行。”投身航天数十载,任新民矢志不渝。面对技术瓶颈,他无畏艰难,砥砺深耕;屡遭试验挫折,他毫不馁败,持续攻坚。从导弹研制到火箭发射,他以顽强毅力跨越重重障碍,用不懈坚持书写航天华章。其心向苍穹之壮志,攻坚克难之勇毅,令人动容。新时代青年当以任新民为楷模,秉持坚定信念,遇困境而毫不退缩,逢挑战则奋勇向前。于学业中勤奋精研,在事业上拼搏进取,传承其精神,将个人理想融入国家航天乃至伟大复兴事业之中,以躬行实践续写辉煌,让航天精神在青春奋斗中熠熠生辉,为祖国昌盛献磅礴伟力。

商韵声声,一起学习。让我们一起,聆听英雄故事,奏响奋进凯歌。

朗读者介绍

张佳慧,2024级工商管理类专业3班组织委员

朗读选段

1984年1月29日,长征3号运载火箭携带着东方红2号试验通信卫星发射升空,第三级发动机空中二次点火,一秒、两秒、三秒……突然,燃烧室压力急剧下降,很快降为了零!火箭只把卫星送到远地点6480千米的小椭圆停泊轨道上,没能到达既定的地球同步轨道。全国人民都在关注的通信卫星首次发射,就这样以失败告终。问题正是出在备受争议的氢氧发动机上。

氢氧发动机是任新民力主使用的,各方的质疑如暴风雨般向他砸来,“总总师”再一次失眠了。

“第二次发射还用不用氢氧发动机?”事故分析会上,领导和同事们都把目光投向了任新民。辗转反侧的夜晚,任新民也不断地在心里问自己:第二次发射还要坚持用氢氧发动机吗?如果再次失败怎么办?任新民干脆披衣起床,跑到了实验室,查看遥测、外测等飞行试验数据,他要在这些数据中寻找答案。

几天后,任新民带着一大沓资料,来到了国防部部长张爱萍的办公室。迎着国防部部长期待的眼神,任新民坚定地点点头:“采取改进措施后,第二发能成功!”

尽管张爱萍部长最终认可了他的意见,但任新民心里还是觉得不踏实。直到有一次,他发现可以改装管路,加上液氢旁路系统,才终于有了十足的把握。

两个多月后,1984年4月8日,长征3号运载火箭从西昌卫星发射中心再次呼啸而起,载着东方红2号试验通信卫星冲入太空。20分钟后,“星箭分离正常,卫星进入地球同步轨道”的消息传来,测控中心一片欢呼声。任新民这才长长地舒了一口气:他这个“总总师”可是立过军令状,在部长面前拍过胸脯的啊!

8天后,东方红2号在36000千米的同步轨道上,在东经125°的赤道上空,首次传输广播电视信号。我国成为世界上第五个掌握地球静止卫星技术的国家。

任新民终于可以睡个安稳觉了。他知道,第二天将会有新的使命在等着他。东方红2号甲实用卫星通信工程、风云1号气象卫星、改进型返回式遥感卫星……在航天卫星的征途上,一个又一个堡垒在等着“总总师”任新民去攻克。[1]

节选自《国之脊梁》

文字:施文

图片:丁禹齐

音频剪辑:陶雪